2019年10月28日

第11回 地域福祉講演会-私の町はみんなが家族-

10月27日

香川県立保健医療大学にて開催されました 第11回 地域福祉講演会。

無事、終えることができました。

ご来場いただきました皆様、有難うございました。

午前の講演会では

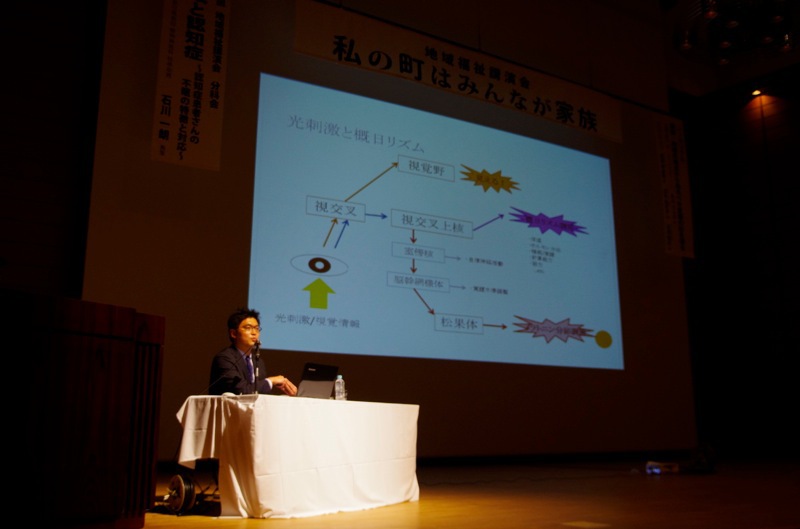

医療法人潁原会 東毛敬愛病院 院長の頴原 禎人 先生にお越しいただき「認知症の大切なこと」と題してご講義いただきました。

現在の社会における認知症の状況や基本的な情報、認知症予防に関して等、とてもわかりやすくお話しいただきました。

その中でも、社会参加の有効性は、認知症を考える上でとても大切だということ。

当事者やそのご家族のみならず、周囲の人の理解が大切だということを改めて実感しました。

最後に、認知症の人との共生生活について。

「予防」と「共生」は対立することがありますが、認知症の人が暮らしやすい社会をつくっていくことが重要。

認知症になっても大丈夫!という社会を私たちがつくっていかなければならないと考えるきっかえになりました。

講演会の後は

高松北中高吹奏楽部による演奏。

可愛らしい高校生のダイナミックでリズミカルな演奏に、ご来場いただいた方からも手拍子と大きな拍手があり、会場に一体感が生まれました!大きな感動をありがとうございました。

昼食をはさんで、午後のシンポジウム。

群馬県太田市の「街の相談室アンクル」代表理事の河村 俊一 氏。

静岡県富士宮市の認知症当事者 佐野 光孝・明美 ご夫妻。

佐野さんのご友人の方々のお越しいただき、それぞれの地域での活動を中心にお話いただきました。

街の相談室アンクルでは「見守りキーホルダー」と「地域づくりセミナー」を実施することにより見守り機会を創出し、地域を支えるネットワークへ繋げていく活動が紹介されました。

「誰に相談していいのか分からない」をなくす。

地域の専門職とのすれ違いを防止し、生活の不安を埋めていく働きかけが紹介されました。

富士宮市の佐野さんご夫婦と、そのご友人の方々からは、今までの佐野さんのご様子や関わりなどを細かくお話しいただきました。

ご友人の方が「私は“おせっかい”なんですよ。」と話されていました。

認知症当事者やご家族にとっては“おせっかい”だと感じることがあるかもしれません。

ただ、“おせっかい”があるからこそ“キッカケ”ができ、それが繋がっていきます。

優しい“おせっかい”が、相談できる人を増やし、支援や人が広がっていくのだと感じました。

最後に、ご来場いただいた方に“カスミソウの種”をお渡ししました。

今回聴いたことや考えたことが広がり、皆が住みやすい町づくりのキッカケになることを願って。

ご来場いただきました皆様、本当に有難うございました。

【社会福祉法人 守里会】

******

〒760-0036 香川県高松市城東町1丁目1-46

TEL:(087)813-0778

FAX:(087)813-0832

メール:soumu@syurikai.com

******

******

〒760-0036 香川県高松市城東町1丁目1-46

TEL:(087)813-0778

FAX:(087)813-0832

メール:soumu@syurikai.com

******

タグ :地域福祉講演会

2018年06月27日

第10回 地域福祉講演会-私の町はみんなが家族-【2日目】

地域福祉講演会2日目。

高松市牟礼図書館で、シンポジウムと講演会の

構成で行われました。

午前のシンポジウムは

認知症当事者のご家族で富士宮市在住の佐野 明美様、

大和市役所 健康福祉部 高齢福祉課の杉内 直様、

大牟田市介護老人保健施設くろさき苑 苑長の宮田 真由美様に

お越しいただきました。

当事者ご家族の想い。行政の関わり。施設の取り組み。

様々な角度から認知症について考えました。

失敗談も含め、それぞれのリアルな経験を

お話していただきました。

一人ではなかなか解決できない難しい課題。

まずはみんなで考え、

たとえ小さなことでも、自分たちにできることから

始めていきませんか。

午後からは

香川大学医学部精神神経医学講座教授の中村 祐 先生に

お越しいただき、

「動画で見る認知症の症状とその対応」というテーマで

講演会を開催しました。

認知症について、動画を見ながら、

具体的な症状とその対応について

とてもわかりやすくお話しいただきました。

2日間にわたって開催いたしました地域福祉講演会。

この活動が、住みやすい町づくりのきっかけとなりますよう

今後も続けて参りたいと思いますので

また来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

高松市牟礼図書館で、シンポジウムと講演会の

構成で行われました。

午前のシンポジウムは

認知症当事者のご家族で富士宮市在住の佐野 明美様、

大和市役所 健康福祉部 高齢福祉課の杉内 直様、

大牟田市介護老人保健施設くろさき苑 苑長の宮田 真由美様に

お越しいただきました。

当事者ご家族の想い。行政の関わり。施設の取り組み。

様々な角度から認知症について考えました。

失敗談も含め、それぞれのリアルな経験を

お話していただきました。

一人ではなかなか解決できない難しい課題。

まずはみんなで考え、

たとえ小さなことでも、自分たちにできることから

始めていきませんか。

午後からは

香川大学医学部精神神経医学講座教授の中村 祐 先生に

お越しいただき、

「動画で見る認知症の症状とその対応」というテーマで

講演会を開催しました。

認知症について、動画を見ながら、

具体的な症状とその対応について

とてもわかりやすくお話しいただきました。

2日間にわたって開催いたしました地域福祉講演会。

この活動が、住みやすい町づくりのきっかけとなりますよう

今後も続けて参りたいと思いますので

また来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

【社会福祉法人 守里会】

******

〒760-0036 香川県高松市城東町1丁目1-46

TEL:(087)813-0778

FAX:(087)813-0832

メール:soumu@syurikai.com

******

******

〒760-0036 香川県高松市城東町1丁目1-46

TEL:(087)813-0778

FAX:(087)813-0832

メール:soumu@syurikai.com

******

2018年06月26日

第10回 地域福祉講演会-私の町はみんなが家族-【1日目】

今回で記念すべき第10回を迎えた地域福祉講演会。

無事、終えることができました。

ご来場いただきました皆様、有難うございました。

今年は、初の2日間の開催。

6月23日は守里会看護福祉専門学校で

高齢部会と保育部会に分かれ、

4分科会の構成で行われました。

【各分科会の様子】

保育部会第1は、「アレルギーと共に生きる」

大阪狭山食物アレルギーアトピーサークル

「Smile・Smile」代表の田野成美様にお越しいただき、

食物アレルギーをもつ家族の立場から、

ご自身の体験談を交え、ざっくばらんに様々なお話を

していただきました。

アレルギーと向き合い、暮らしていくということ。

たくさんの問題や悩みを、

丁寧に一つずつ解決していくこと。

そして、諦めないということ。

子どもの家族や周りにいる人たちが

アレルギーについて一緒に考え、関わっていくことで、

子どもが夢を持つことに繋がっていくことがあります。

私たちが住む香川県にも

「アレルギー緊急時対応マニュアル」があることを

知りました。

まずは「知る」ことから始めていきませんか。

保育部会第2は、「森のようちえんから、森のがっこうへ」

高知県より、とさ自由学校設立準備室の難波佳希様と

もみのき幼稚園の竹村和美様にお越しいただきました。

様々な分野で技術の進化も進み、

社会の変化によって、子ども達を取り巻く環境も

大きく変わってきました。

便利なことがいつも幸せを運んできてくれるわけではありません。

逆に不便なことが、いつも不幸であることはありません。

自然の中で様々な経験を通して学んでいくということ。

教育についてもう一度考えなおすきっかけになりました。

とても素敵な講義でした。

高齢部会第3は、「想いを叶える作業療法」

一般社団法人香川県作業療法士会 理事の若林佳樹様に

お越しいただきました。

作業療法士を知ってもらうために・・・。

どんな場面で作業療法士が活躍してるのか紹介していただきました。

体と頭を一緒に使った認知症予防になる体操、コグニ体操をしたり

作業療法士が使っているグッズも紹介してくださり、

参加型でわかりやすく教えていただきました。

高齢部会第4は、「認知症を正しく知ろう」

医療法人恕泉会 内田脳神経外科 理事長の内田 泰史先生にお越しいただきました。

認知症を予防することで大事なこと。

1、運動・・適度な運動、1日20分歩く

2、食事・・野菜をよく食べる。食べたいものを食べる。

3、ストレスをためない

話し相手がいることが何より大事だそうです。

認知症は治る病気であるが日本人は治らないと思い込んでいるようです。

認知症についても、まずは「知る」ことから始めていきませんか。

2日目の様子は後日アップします。

無事、終えることができました。

ご来場いただきました皆様、有難うございました。

今年は、初の2日間の開催。

6月23日は守里会看護福祉専門学校で

高齢部会と保育部会に分かれ、

4分科会の構成で行われました。

【各分科会の様子】

保育部会第1は、「アレルギーと共に生きる」

大阪狭山食物アレルギーアトピーサークル

「Smile・Smile」代表の田野成美様にお越しいただき、

食物アレルギーをもつ家族の立場から、

ご自身の体験談を交え、ざっくばらんに様々なお話を

していただきました。

アレルギーと向き合い、暮らしていくということ。

たくさんの問題や悩みを、

丁寧に一つずつ解決していくこと。

そして、諦めないということ。

子どもの家族や周りにいる人たちが

アレルギーについて一緒に考え、関わっていくことで、

子どもが夢を持つことに繋がっていくことがあります。

私たちが住む香川県にも

「アレルギー緊急時対応マニュアル」があることを

知りました。

まずは「知る」ことから始めていきませんか。

保育部会第2は、「森のようちえんから、森のがっこうへ」

高知県より、とさ自由学校設立準備室の難波佳希様と

もみのき幼稚園の竹村和美様にお越しいただきました。

様々な分野で技術の進化も進み、

社会の変化によって、子ども達を取り巻く環境も

大きく変わってきました。

便利なことがいつも幸せを運んできてくれるわけではありません。

逆に不便なことが、いつも不幸であることはありません。

自然の中で様々な経験を通して学んでいくということ。

教育についてもう一度考えなおすきっかけになりました。

とても素敵な講義でした。

高齢部会第3は、「想いを叶える作業療法」

一般社団法人香川県作業療法士会 理事の若林佳樹様に

お越しいただきました。

作業療法士を知ってもらうために・・・。

どんな場面で作業療法士が活躍してるのか紹介していただきました。

体と頭を一緒に使った認知症予防になる体操、コグニ体操をしたり

作業療法士が使っているグッズも紹介してくださり、

参加型でわかりやすく教えていただきました。

高齢部会第4は、「認知症を正しく知ろう」

医療法人恕泉会 内田脳神経外科 理事長の内田 泰史先生にお越しいただきました。

認知症を予防することで大事なこと。

1、運動・・適度な運動、1日20分歩く

2、食事・・野菜をよく食べる。食べたいものを食べる。

3、ストレスをためない

話し相手がいることが何より大事だそうです。

認知症は治る病気であるが日本人は治らないと思い込んでいるようです。

認知症についても、まずは「知る」ことから始めていきませんか。

2日目の様子は後日アップします。

【社会福祉法人 守里会】

******

〒760-0036 香川県高松市城東町1丁目1-46

TEL:(087)813-0778

FAX:(087)813-0832

メール:soumu@syurikai.com

******

******

〒760-0036 香川県高松市城東町1丁目1-46

TEL:(087)813-0778

FAX:(087)813-0832

メール:soumu@syurikai.com

******

2017年07月13日

素敵な贈り物

富士宮から届いた素敵なおもちゃ

ことのきっかけは第9回地域福祉講演会。

(先日、無事終了いたしました)

分科会にもご登壇いただいた佐野ご夫妻と下村様。

その佐野さんも通われている

「木工房いつでもゆめを」様から素敵なおもちゃを

お送りいただきました。

ふじのみや めっちゃとおい!

”おれいをいわないかん!”

と言う子供達。

”「ふじのみや」ってめっちゃとおいんやって”

相手が遠方と知った子供達。

お魚のおもちゃのお返しに、と

子供達がとった手段は

自分の”手”を魚に模した大きな海の絵

を送ること!

素敵な絵手紙ができました〜

一つ増えた”ご縁”のコレクション

佐野さんと私たちとのお付き合いは

第2回地域福祉講演会にお越しいただいた

10年前からになります。

これまでも佐野さんから

素敵なご縁をいただいて参りました。

今回もまた一つ、

その”ご縁”にコレクションが増えました。

ありがとうございます。

これからも、このご恩に応えられるよう

職員一同、前を向いて進んで参ります!

【新保育園 開園!】保育士 募集中!

守里会では平成30年4月

高松市上林町に新保育園「あさがお」を開園します。

平成30年4月採用の保育士を募集中!

詳細・お問い合わせは、守里会ホームページまで。

採用情報、先輩職員メッセージなど

・フェイスブック

・ツイッター

絶賛更新中です。

みなさんのフォローお待ちしています!

2017年07月03日

第9回 地域福祉講演会-私の町はみんなが家族-

今年で9回を迎えた地域福祉講演会。

無事、終えることができました。

ご来場いただきました皆様、有難うございました。

※「地域福祉講演会って何?」という方はこちら

※昨年の地域福祉講演会の様子はこちら

今年も全体の構成は昨年に引き続き

分科会+全員参加のイベント(今年は映画)という構成。

(今年は分科会を午前中に行いました)

第1分科会は、高齢者の方も気になる生活習慣病について。

香川県済生会病院から理学療法士の稲井勲先生を講師としてお招きし、動きやユーモア、ご自身の趣味のお話も織り交ぜ、お話しいただきました。

第2分科会

昨年に引き続き、富士宮より佐野ご夫妻と

佐野さんが通ってらっしゃる「木工房いつでもゆめを」の

下村さんにお越しいただきました。

ご夫妻の日常やこれまでの取り組みのお話、後半はワークショップを実施。

「したいこと」を「できること」にし、実行することを約束しました。

第3分科会

「認知症にならないよう、今から出来ることって?」

ご自身や家族で取り組める予防法について、その根拠も含めてのお話を聞いていただきました。

第4分科会

支援者でも誤ってしまう、認知症の方への対応。

なぜ、そうなってしまうのか。認知症の方の言動の裏にある「本質」に触れながら、その理由について考察しました。

午後からは映画観賞。

上映後、保坂延彦監督にもご登壇いただきました。

保坂監督、実は高松にはご縁がおありで、何度も来高されているそうです。

(高松でのエピソードが「そうかもしれない」にも反映されているそうです)

次回の地域福祉講演会は、記念すべき10回目の開催となり、

来年、6月24日(日)開催予定です。

今までの歴史、携わってきた人々の想いを踏まえ、

準備にあたって参りたいと思いますので

また来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

無事、終えることができました。

ご来場いただきました皆様、有難うございました。

※「地域福祉講演会って何?」という方はこちら

※昨年の地域福祉講演会の様子はこちら

今年も全体の構成は昨年に引き続き

分科会+全員参加のイベント(今年は映画)という構成。

(今年は分科会を午前中に行いました)

各分科会の様子

第1分科会は、高齢者の方も気になる生活習慣病について。

香川県済生会病院から理学療法士の稲井勲先生を講師としてお招きし、動きやユーモア、ご自身の趣味のお話も織り交ぜ、お話しいただきました。

第2分科会

昨年に引き続き、富士宮より佐野ご夫妻と

佐野さんが通ってらっしゃる「木工房いつでもゆめを」の

下村さんにお越しいただきました。

ご夫妻の日常やこれまでの取り組みのお話、後半はワークショップを実施。

「したいこと」を「できること」にし、実行することを約束しました。

第3分科会

「認知症にならないよう、今から出来ることって?」

ご自身や家族で取り組める予防法について、その根拠も含めてのお話を聞いていただきました。

第4分科会

支援者でも誤ってしまう、認知症の方への対応。

なぜ、そうなってしまうのか。認知症の方の言動の裏にある「本質」に触れながら、その理由について考察しました。

映画「そうかもしれない」

午後からは映画観賞。

上映後、保坂延彦監督にもご登壇いただきました。

保坂監督、実は高松にはご縁がおありで、何度も来高されているそうです。

(高松でのエピソードが「そうかもしれない」にも反映されているそうです)

次回は記念すべき10年目

次回の地域福祉講演会は、記念すべき10回目の開催となり、

来年、6月24日(日)開催予定です。

今までの歴史、携わってきた人々の想いを踏まえ、

準備にあたって参りたいと思いますので

また来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

2016年11月25日

第8回地域福祉講演会 開催

平成28年11月22日(火)、高松テルサにて

第8回地域福祉講演会〜私の町はみんなが家族〜

を開催いたしました。

※記事の最後にメッセージ動画があります。

***参照記事***

2016/11/07(TUE)

第8回地域福祉講演会 開催11月22日(火)、一般の方も参加いただける無料講演会、地域福祉講演会「私の町はみんなが家族」が開催されます・・・

**********

午前中はシンポジウム、午後から分科会という構成。

大変多くの方に、熱心にご参会いただき誠にありがとうございました。

午前中/シンポジウム

家族・地域の視点からあるべき支援の形を探る。

若くして家族介護者となられた立花様の苦労。

高松市地域包括センターの取組み。

三豊を中心に支援をされているリボンの会結成の思い。

それぞれの発表を通じ、どのような支援があり、

どのような支援が適切なのか、

「あるべき姿」を探りました。

分科会1/認知症予防

認知症予防の基本を学ぶとともに、

認知症住民を支える「富士宮モデル」のきっかけとなった

佐野光孝・明美ご夫妻を囲んでの座談会形式で、

ご夫妻が気をつけていることなど

ざっくばらんにお話いただきました。

分科会2/口腔ケアと食事

岡山大学スペシャルニーズ歯科センター

東 倫子先生

「口腔ケアと食事で気をつけること」と題して

家庭でもできる口内のケアと食事について

お話いただきました。

分科会3/睡眠と認知症

香川大学医学部付属病院精神神経科

特命助教 石川 一朗 先生

不眠の種類からその原因、

薬を含めた対応方法などについて

幅広くお話いただきました。

分科会4/在宅介護技術

介護者の体に負担のかからない介護技術を

理論に基づき、実演を交え、皆で学びました。

来年は6/25の開催です

当日お越し頂いた皆様、

ご協賛いただいた企業・施設の皆様

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

今回で8回目となりますが、回を重ねるごとに

地域のつながりの重要性を感じます。

シンポジウムでも少し触れました通り、

高齢者に優しい地域は、誰にも優しい地域となります。

Vimeo版

Youtube版

そのためには、専門家もふくめ

あらゆる人達の連携が必要となります。

そんな町づくりを目指し、

また皆様と共に学んで参りたいと思います!

なお、来年は6/25の開催予定で

進んでおります。

また皆様のご来場をお待ちしております。

2016年11月07日

高齢になっても住みやすい町づくりをめざして

第8回地域福祉講演会 開催

11月22日(火)、一般の方も参加いただける無料講演会、

地域福祉講演会「私の町はみんなが家族」 が開催されます。

クリックでPDF開きます(別窓)

高齢者介護当事者の家族を交えたシンポジウムを始め

日常の介護に活かせる分科会、企業ブースなど、

高齢者とその家族の皆さんが、安心して地域で暮らせるための

様々な情報に触れられる構成になっています。

2009年に初開催。

今年で8回目を迎えます。

※昨年の模様はこちらから。

きっかけは、一つの悲しい事故から

きっかけはあるお一人の認知症の方におこった

悲しい事故でした。

在宅でずっと介護を続けられていたご家族。

つい、孤立がちになってしまったご家族を襲った

悲しい事故。

介護保険という制度もある。

地域には施設もある。

ご近所には知り合いもいる。

なのに、なぜこの様な悲しい出来事がおこったのか・・・

地域の繋がりを作り出すために

それは、

地域の理解と繋がりが薄くなってしまったからではないか、

と私達は考えました。

では「理解」され、「繋がり」を地域に生み出すために

何か出来る事はないのか。

皆で聞き、考える機会を作ろう。

与えられるものでなく、

自分たちで、皆で探していこう。

そうして企画されたのが、この”地域福祉講演会”でした。

答えは簡単に見つかるものではありません。

それでも、「皆で考え続ける」ことこそが、地域に繋がりを産み、

高齢になっても住み良い町づくりにつながる。

それこそが「唯一の答え」だと信じ、

今年も当講演会を開催いたします。

お申込は専用フォームまたはFAXにて

地域福祉講演会は一般の方も参加いただける無料講演会ですが、

資料の準備等のこともあり、事前にお申込をお願いしています。

チラシにあります申込用紙をFAXいただくか、

専用フォームよりお申込みいただけます。

【お問合せ】

特別養護老人ホーム守里苑 担当:長谷川

TEL: 087-845-4417

FAX: 087-845-3810

MAIL: kouenkai@syurikai.com

地域福祉講演会 概要

地域福祉講演会 私の町はみんなが家族

【日時】平成28年11月22日(火)

10時〜15時(受付:9時30分〜)

【場所】高松テルサ

【内容】

《シンポジウム》

若年性認知症当事者のご子息にご登壇いただきます。

行政・支援団体を交え、

家族・地域の視点からあるべき支援の形をさぐります。

《分科会》

【1】認知症予防

【2】口腔ケア・食事

【3】睡眠

【4】在宅介護技術